一方水土养一方人。

伏牛山系行至许昌西部,在禹州市、襄城县、长葛市最后一次隆起,留下了大鸿寨、具茨山、首山、紫云山、陉山等诸多山峰后,山势渐化为丘陵,终于一泻千里,广袤的豫东大平原自建安区经鄢陵县向东一望无际地铺展开来。自嵩山发源的颍水行至许昌境内,回环往复,水量变得丰沛,水流却因地势变得平缓,造就了水草丰茂的两岸沃野。

山地、丘陵、平原并存的地貌造就了5000平方公里许昌大地丰富多元、风格迥异的自然风光。这种退可入山避险,进可采摘、捕鱼、狩猎的地貌优势,也让许昌成为了古人类走出山林后,最早选择的栖息地之一,并最终走进了中华文明发源的核心区域。

许地、许田、许县、许昌、许州……许昌地名变幻,背后是无险可守的许昌为九州通衢、中原要冲,兵家必争,文化融汇,于是一幕幕历史风云在这里激荡,无数士人武将在这里走向历史舞台,在华夏的历史星空里熠熠生辉。

山川塑造许昌人,许昌人也发现塑造着脚下的土地。在人与自然的漫长时空互动中,许昌这片土地拥有了诚信、包容、开放、创新的厚重人文底色,土地上的山川原野也因为人文的植入,层峦叠嶂含深情,一枝一叶蕴乡愁。行走许昌大地,山川原野均是镌刻着岁月年轮的华夏史书,读懂许昌便可进而读懂中国。

禹州的山均属于箕山山脉,最高峰大鸿寨山势险峻多姿,具茨山上的神秘符号,真实记录下了上古时期人类对文明的探索。当地众多关于大禹的遗迹与故事,以及当代考古发掘的瓦店遗址,都在一步步佐证着禹乃夏都的实至名归。

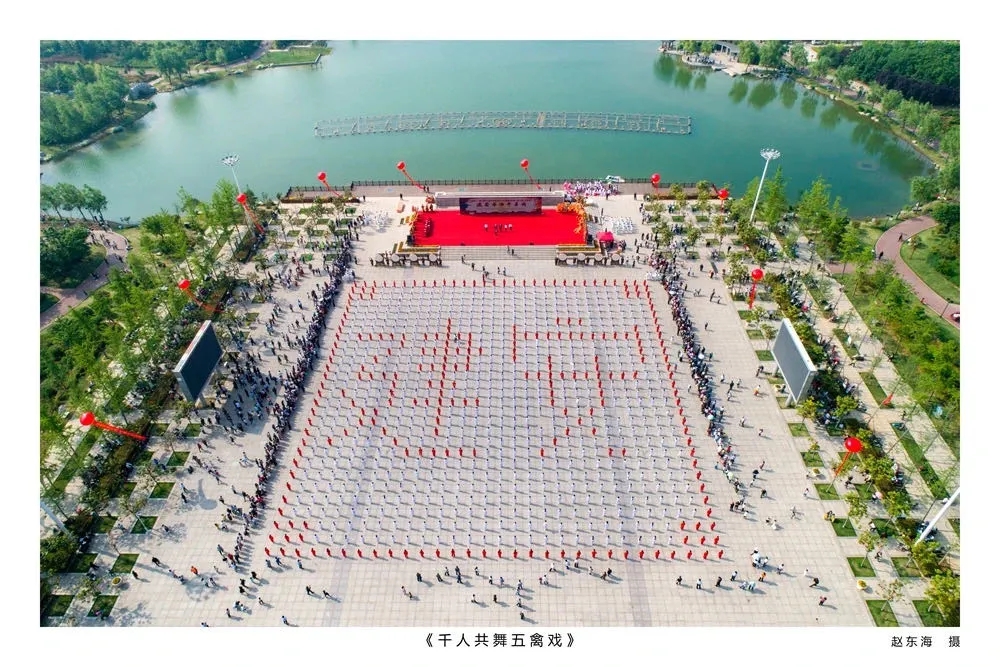

长葛陉山脚下涌出的暖泉湖让葛天部落在这里聚集,也许正是暖泉湖的温暖与诗意带给了葛天氏感恩天地的情怀,“三人操牛尾歌八阕”,成为中华文明音乐舞蹈的始祖。万年之后,“时代楷模”燕振昌为暖泉湖的干涸与喷涌而奔走,是相隔千世的葛天人对同一片土地的深情。许昌的“许”字因生活在颍水之滨的许由部落而来,许由部落为炎帝后裔,世代掌握着沟通上天的神权,尧帝让位于许由,是对他高洁品行的认可,也是对神权的敬畏。

春秋时期,地处“中原之中”的许昌成为王室争斗、诸侯国兼并的拉据战场。郑伯克段于鄢,书写了欲擒故纵的谋略,也书写了天下归心的道德力量。周襄王奔走汜地,带给了襄城两千多年不易的名字。风云战国,晋楚韩魏,许昌城头变幻大王旗。

秦汉时期,时称颍川郡的许昌,资源丰饶,名士云集。这里走出了西汉开国元勋谋圣张良。西汉太守黄霸主政颍川,政声清明,境内每有祥瑞凤凰降临,成为历代地方官员景仰的标杆。光武帝建立东汉,“云台二十八将”,颍川人四者居一。

东汉末年,曹操选择许昌作为鼎立三国的魏国都城,是因为这片沃土能给争雄带来坚实的后勤保障,更因为辈出的士人能提供全方位的智慧支撑,荀彧、郭嘉、枣祗、楷书鼻祖钟繇、三曹七子建安风骨……一时多少豪杰。

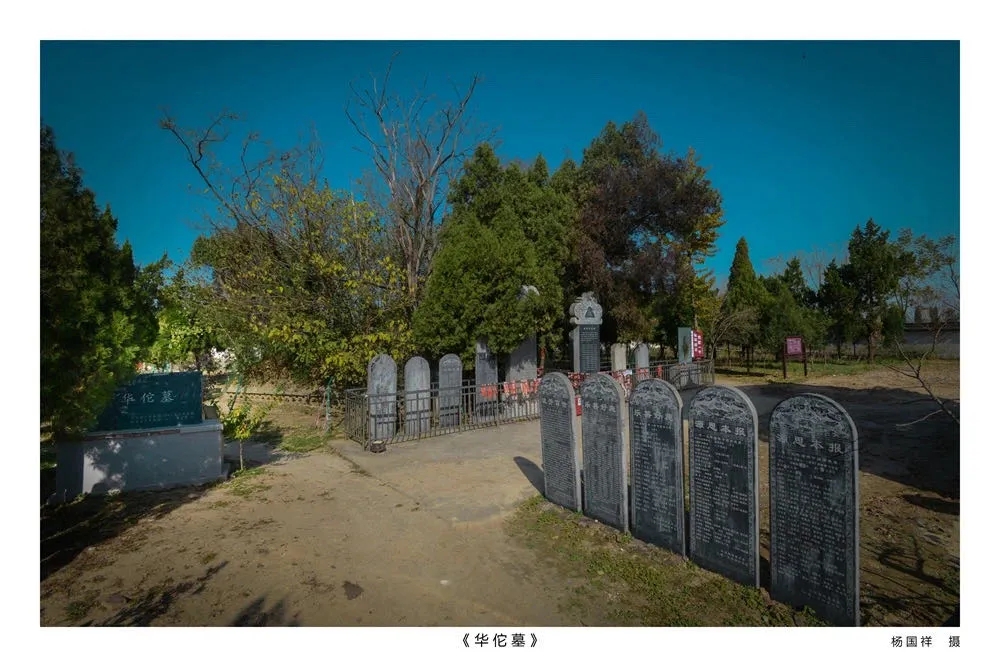

魏基昌于许,让昌盛的自信走进了许昌的名字。曹操山不厌高、水不厌深广纳天下贤士的战略思想,也将开放包容的思维模式深深烙刻进了许昌的发展基因。汉魏故城、春秋楼、灞陵桥、华陀墓、饮马河、运粮河……许昌沃野上一个个以“屯、营”为村名后缀的村庄,还在无言讲述着1800年前曾在这片土地上蒸腾的图景。三国已经走远,许昌从未走出三国。

两晋南北朝,许昌走进了逾300年不息的烽火。经魏历晋的许昌人朱士行在佛教传入华夏后首先登坛受戒,成为中国历史上第一位汉族僧人和第一位西行取经求法的僧人,为后世西行求法者树立了光辉的榜样。

有唐一代,现在许昌中心城区成为州治之所,取土垒筑城墙时,形成了现在的护城河。护城河西段,水面辽阔成湖,许昌西湖于彼时开始荡漾起了潋滟波光。

也是在唐代,许昌西南部的神垕人在对自然的探索中,从抟土为陶进而烧制出了花釉瓷器,成为后世钧瓷烧制的滥觞;许昌东部的鄢陵人则在彼时发现了神州南北之花木于本地均可开出绚丽的花朵,花木种植开始兴起,一东一西,花开两朵,各自精彩。

画圣吴道子在这个时候走出禹州,走向长安,穷尽丹青之妙,吴带当风名垂青史。唐末五代十国,鄢陵人马殷于乱世之中在湖南建立了十国之一南楚政权,马王堆里葬的不是马殷,马王的故事流传三湘。

北宋定都开封,因为都城巨大且品质要求精良的市场需求,禹州钧瓷与鄢陵花木在生产规模和技艺上均产生了质的飞跃。钧瓷创造性地烧制出了铜红釉,为北方青瓷增添了一抹灵动的色彩,鼎立于宋代五大名窑之列。鄢陵人则用野生蜡梅嫁接培育出了花朵更为繁盛、香气更为浓郁的蜡梅新品,于百花凋零的凌寒时节傲雪绽放,名冠天下。

由于毗邻都城,众多王公贵族、文人雅士时常到许昌游历或者定居于许昌,使许昌成为北宋文化重镇。许昌西湖之畔,苏轼、欧阳修、司马光、梅尧臣、晏殊都留下了动人的诗句。范仲淹家族、唐宋八大家之一的苏辙家族等均累世居于许昌,彼时许昌的文化影响力让主持编撰了《资治通鉴》的司马光赞曰:许昌携手尽时英。

优秀的文化环境和传承让许昌士人在北宋年间三中状元,到了明代更呈井喷之势。禹州出了兵部尚书马文升,更有两场科举考试涌现八位进士的佳绩。万历年间,鄢陵梁廷栋等5名士人同科登榜。整个明代,先后有3名鄢陵士人出任六部尚书,鄢陵流传着“朱明天下鄢半朝”的说法。在襄城县则流传着“朱明天下襄半朝”的说法,因为襄城士人先后有5人官至六部尚书。户部尚书李敏在家乡的紫云山上建造了紫云书院,俊才云集,桃李满天下,成为与紫云红叶并美的文化风景。

清朝末年,中国第一条铁路京汉铁路建成通车,许昌是重要站点之一。借助铁路,许昌得风气之先,现代工商文明得以更早引入,八方人士来许经商生活,火车站前、护城河畔的大同街有了“洋街”的别名。由于发现了许昌的气候土壤宜于优质烟叶生产,英美烟草公司纷纷在许昌设置贸易公司推广种植收购烟叶,许昌在民国时期就形成了全链条烟草产业。1958年毛泽东主席视察许昌,站在襄城县的广阔烟田里高兴地说:你们这里成了烟叶王国了。

改革开放之后,国泰民安的发展环境让许昌“中原之中”的地理优势对于经济发展的助推作用凸显,境内国道、高速公路、铁路、高速铁路纵横交错,人流物流熙熙攘攘。

先天的地理优势,厚重的文化底蕴,百年的现代文明浸润,许昌百舸争流,万业兴旺,经济社会发展水平稳居省内前列。今日许昌,绿水青山,政通人和,作为全省唯一的国家城乡融合发展试验区,必将在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴伟大征程上,谱写出新时代中国特色社会主义更加绚丽的华章。